摘要

本文基于对中国矿山环境现状的分析,针对不同的矿山环境问题,分层探讨了矿山环境治理技术的特点和适用性,并提出了相应的对策。

**关键词**:矿山环境治理;治理技术;控制策略

中国是矿产资源丰富的国家,采矿历史悠久。据统计,约95%的一次能源、80%的工业原料以及大部分农业生产资料都来自矿产资源[1]。矿产资源在经济发展中起着至关重要的作用,但随着矿产资源的开发,环境问题日益突出,成为影响当地经济发展和社会稳定的最重要制约因素。根据问题的性质,环境问题可分为:“三废”问题、土地变形问题、矿山排水、供水与生态环境之间的矛盾问题、荒漠化以及水土流失问题[2]。

一、矿山主要环境问题

A. 煤炭资源开采造成的土地破坏

1. 露天开采造成的土地破坏:主要的露天煤矿有1500多个。露天开采面积很大,一个大型露天矿平均占地面积为18万 - 20万平方米,小型矿山占地面积也达数万平方米。露天开采需要剥离大量表土,这破坏了土壤和植被的稳定性,导致水土流失,并形成了类似荒漠地、裸岩和巨石堆等采矿荒漠化现象。

地下开采对土地的破坏:地下开采主要造成大面积地表塌陷,据调查徐州矿区地表塌陷面积已达5200万m2,淮北矿区地表塌陷面积已达5500万m2,开滦矿区地表塌陷面积已达6000万m2,地表塌陷导致土地被水淹没,产量下降程度不一,甚至无法估量[3]。

B.采矿对水资源的破坏和影响

地下采矿必须对矿床进行排水,以便将矿床置于地下水位之上。矿床排水不可避免地会导致地下水位下降,最终导致矿山及周边地区的水资源枯竭。据统计,我国每年因采矿而耗尽的地下水储量为44亿立方米。

直接影响采矿活动的地下水是煤层裂隙水,因为煤层与水同属一个地质体。在自然条件下,两者各自具有特定的形成条件和演化规律。当地排水系统会改变地下水流动的自然状态,破坏煤层含水层的补给、径流与排水之间的平衡关系,改变降水、地表水与地下水的转化机制,最终导致矿区地下水位下降,进而减少矿井涌水流量。

C、三废对采矿环境的污染

由于大量使用炸药,以及柴油机作为动力源,采矿生产过程不可避免地会产生大量的有毒有害气体,这些气体是矿区空气的主要污染源。生产过程中产生的大量粉尘和有毒物质也是矿区空气污染的重要因素。

矿山生产过程中产生的采矿废水主要有矿渣场渗滤液、尾矿库废水等,其中含有重金属离子、酸碱、悬浮固体及各种选矿药剂,个别矿山废水还含有放射性物质,这些物质将对人和其它动植物的生存造成危害。

固体废物的危害在土地占用与破坏方面体现得最为明显。据统计,中国每年非煤矿场产生的废石和尾矿约达900万吨,覆盖面积达1000万m²。年产量约7亿吨的矿渣,覆盖面积约6667万m²[4]。采矿产生的固体废物含有毒有害物质,若长期露天堆放,这些物质极易发生氧化分解。污染水土中的有毒物质会危害人体健康、影响农业生产;大量堆积的采矿固体废物常引发环境地质灾害;其中含有的黄铁矿、碳等可燃物质,因易氧化易自燃,可能释放有毒有害气体,造成严重危害。

D.采矿引发的次生灾害

矿山环境问题的不断积累,将引发地表沉陷、地面塌陷、山体滑坡、泥石流、煤层气爆炸等矿山次生地质灾害,而矿山次生地质灾害的控制因素必然是矿山开采活动产生的危险性因素或诱发因素,无论何种地质灾害,都会造成不同程度的人员伤亡和财产损失。

二、矿山环境治理技术

A、传统气缸控制技术

采矿环境治理广泛采用土木工程和地质工程领域应用的传统工程技术,如:土木工程是最常见的地基处理技术,地质工程是应用最广泛的边坡治理技术[5]。

传统环空测井技术的主要功能是改变或增强地质构造、岩土体结构和水文地质构造。

传统的治理对象处理施工技术可概括为不稳定地质体。

治理对象的传统施工技术可归纳为不稳定地质体。主要针对自然和人为的边坡失稳、地下采矿顶板不垮落、浅层地表物理机械变形、水文地质构造破坏矿山环境等问题

B、生物工程控制技术

在生物工程管理技术中,传统工程管理技术的作用并非局限于外部结构和内部特性。其核心功能在于改善因采矿活动导致岩体严重污染及水质化学成分变化的矿场环境。生物工程技术管理对象本质上是受污染的地质环境载体,包括:受污染地表水与地下水的矿区及其周边区域,以及岩土工程中直接或间接接触污染的区域。常见的生物工程技术可分为植物修复技术和微生物修复技术,其中最具代表性的生物控制技术当属生物超富集技术。

土壤污染的生物修复有两种最基本的不同修复方式。一种是植物修复,主要利用超富集重金属植物的提取作用,将重金属从受污染土壤中去除;另一种是微生物修复,其主要机制是利用特定微生物将有机污染物降解或转化为无毒物质,对象是受有机污染的土壤[6]。目前,生物修复技术正从单一污染修复向复合污染修复发展[7]。还有针对土壤重金属污染的生态修复强化措施,即:提高受污染土壤中重金属的生物有效性,促进植物对金属的吸收,增加植物生物量等。

以上生物修复的发展前景在于生态修复技术,生物修复是生态修复的主要组成部分。

C. 生态修复

强调采用生态修复项目,依据生态原理,恢复受损生态系统的功能,全面恢复生态系统自身,最终实现人与自然的和谐,达成人口、资源与环境的发展战略目标。

生态修复技术的主要作用是改善和修复构成矿区环境背景的诸多要素。生态修复管理的目标是恢复因采矿导致的岩石和矿井水等环境背景组成的差异。重点针对与采矿相关的环境退化问题,如水土流失、土地沙漠化、山体环境破坏等实施矿区管理。

生态修复是将传统工程控制的适当技术与生物工程控制技术相结合。

经过长期的矿业开发转型,采矿造成了严重的环境问题,在自然环境的演替规律下,要使环境完全恢复到转型前的状态几乎是不可能的。通过人为干预进行矿区环境修复的意义在于改变矿区环境的恶化趋势,终止并扭转矿区环境不断恶化的态势。

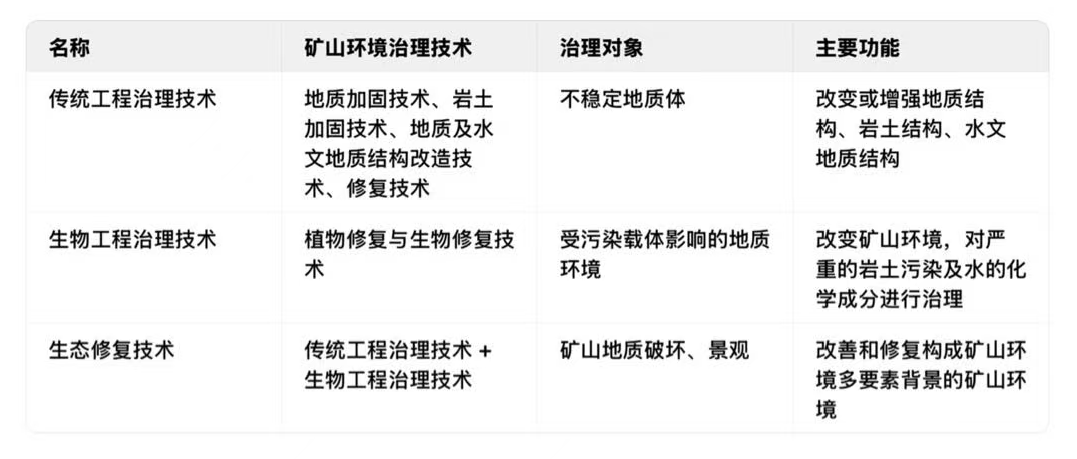

矿区环境治理技术对比见表1。

D. 矿区环境治理技术的适用性

研究

不同的治理技术具有各自的特点和适用范围。一般来说,应根据矿山环境的现状采用合适的治理技术。

矿产资源开采造成的土地破坏有两种不同方式:一种是机械破坏,另一种是化学污染。根据被破坏土地的不同特点,可以分别采用传统治理技术和生物工程技术。

针对水资源破坏,有两种破坏状况:水量和含水层结构的改变;水体污染。和上述情况一样,也可以分别采用传统治理技术和生物工程技术。

矿山次生地质灾害具有高风险性和危险性的特点,其治理主要依靠传统技术,有时还应结合生态修复。生态修复技术可能更适合用于景观和生态破坏的治理。(见表2)

三、矿山环境对策

政府部门应建立严格的表1. 矿山生态环境保护相关措施。完善法律法规和监管体系

矿业法律法规体系,以约束对生态环境造成污染的行为。目前,有很多

矿山环境修复。因此,我们应完善多层次的法律体系,规范政府、企业和个人的权利与义务,以使矿业开采和环境保护有法可依。此外,我们应提升监管能力,特别是在开采企业中设立监督委员会,以促进矿业与环境保护的和谐发展。

B. 实施矿山环境恢复保证金制度

如今,矿山环境管理体系最薄弱的环节在于,我们缺乏一些有效手段来约束矿业权人履行矿山环境治理义务。因此,应引入矿山环境恢复保证金制度,用于矿山闭坑后的修复治理、地质灾害防治等。

C. 建立矿山环境影响评价和环境许可制度

矿山环境影响评价是环境管理的一项基本措施,在矿业项目中越来越普及。无论是发达国家还是发展中国家,对环境影响评价都有具体要求。对于矿业项目,环境影响评价至少应包括以下方面:矿山对自然环境的影响、矿山对当地社区的影响、消除或减轻负面影响的措施以及这些措施的替代方案。

环境许可证并非普通证书,而是具有法律约束力的详细文件,也是矿山企业法人就环境保护向政府和公众作出的承诺。在项目建设和开发前,矿业公司必须通过环境影响评价并提交报告,以获得环境许可证。

参考文献

[1]吴学伟.《矿山环境治理的必要性及我国对策》,载于《科学技术信息》2010年4月第15卷第147-148页

[2|吴强. “中国矿山地质环境问题分类研究”,《水文地质工程地质》,第30卷,第107 - 112页,2003年5月]

[3]魏冠军(中文)。矿山环境保护。北京:冶金工业出版社,1990

[曾建年. 矿山安全与矿山环境保护. 北京: 地质出版社, 1998]

[5]齐晨.矿山环境治理技术研究与治理模式.北京:中国矿业大学出版社,2009

[6|周启星,宋玉凤(中文),媒介化工作原理与方法,北京:科学工艺出版社,2004