摘要

本文通过对资源型城市内涵及基本特征的分析与界定,重点阐述了资源型城市可持续发展的机制与对策,并指出城市应当把握矿业产业的生命周期,实现资源与产业的持续发展以促进经济发展。随后建立了资源型城市可持续发展评价模型的复合体系。采用生态足迹分析法研究典型资源型城市在经济转型期的生态足迹变化,从而深入理解其可持续发展能力。

关键词:生态足迹、资源型城市、生态承载力、可持续发展、评价模型

生态足迹为量化城市或区域可持续发展提供了有效工具,作为衡量区域可持续发展程度的生物物理评价方法,已广泛应用于全球、国家、区域、城市、旅游乃至各个层面的家庭消费领域。

20世纪90年代初,加拿大教授、生态经济学家威廉·里斯(William Rees)及其学生提出了这一概念,并逐步发展成熟。自提出以来,在世界范围内引起了强烈反响,国际上的研究主要围绕三个空间尺度展开:全球尺度研究、国家尺度研究、区域和城市尺度研究。1999年生态足迹概念被引入中国,生态足迹指标也随之开展应用研究,国内研究从两个层面起步。①系统介绍生态足迹的基础理论。杨开忠、李利锋等介绍了该理论的概念、理论框架、指标体系和计算方法。

王舒华、毛汉英等介绍了国内外生态足迹的近期研究进展。②将生态足迹模型应用于不同区域尺度,其研究应用范围从国家尺度拓展到省级尺度、城市尺度领域,并进一步延伸到县级尺度;从区域生态足迹拓展到个人生态足迹;从对区域一年的时间序列静态研究发展到多年的动态研究,对区域可持续发展进行了定量评估[1~3]。

资源型城市是城市体系中的特殊群体。这类工业城市以开采和加工本地不可再生自然资源为主要产业。资源型城市大多兴起于20世纪,旨在完善国家的50个工业体系,并通过开发不可再生资源和建设多个城市实现自给自足。在现代化进程中,资源型城市为中国经济发展提供了重要保障。然而,在社会主义市场经济的发展中,这些城市不可避免地面临产业结构单一、城市功能薄弱、经济增长缓慢、地方市场低迷、资源枯竭、大量国企职工下岗等转型期的紧迫问题。资源型城市的可持续发展面临着严峻挑战。迄今为止,资源枯竭城市已成为全球关注焦点,掠夺式开发模式加剧了城市自身的生态足迹,阻碍了其健康发展。对大多数工业城市而言,生态足迹是消费构成的重要部分,而非城市本身[4,5]。

本文选取阜新、淮南、鹤壁、无锡四个典型资源型城市,以生态足迹模型为基础,对它们的生态足迹结构和生态承载力进行评价分析,重点探讨城市资源开发利用与可持续发展之间的关系。

1、生态足迹评价模型

任何已知的人口生态足迹,都是指人口对所有资源的生产、消费及吸收所产生的全部生态生产需求(包括土地和水资源)。[6]生态足迹能深刻反映人类活动对生态环境的影响,其影响程度的大小直接决定了区域生态环境的可持续发展。生态足迹模型基于人类对自身资源的消耗和废物排放量,通过追踪其生产区域和消费区域类别,将大部分资源流与废物流转化为相应的生物生产用地或基于水域面积理论。通过建立不同类型生产用地的等效因子,使不同类型的生产用地面积在统一尺寸下具有可比性,进而估算出维持特定自然资源消耗及废物处理所需的人口数量以满足生态生产空间需求。人类消费项目分为生物资源、水资源、能源和建设用地四大类,这些项目占据农田、林地、草地、化石能源、建筑用地及水域六大生态系统。计算各生态系统的生态足迹与生态承载力,并基于生态盈余(赤字)状态进行分析。生态足迹,生态承载力和生态盈余(亏)的计算方法如下[7]:

(1)生态足迹计算

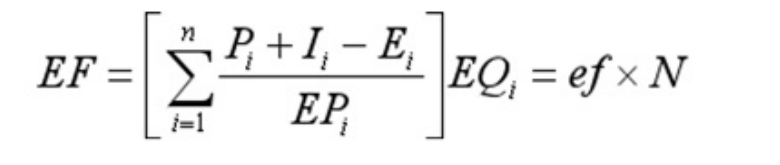

任何特定人口的生态足迹是指其为生产和服务消耗的资源所占用的面积,以及其对生物生产废物的同化所产生的陆地或海洋总面积。其计算公式为:

其中:i 表示消费品类型;EF 表示一般生态足迹;Pi 表示第 i 种商品的产量;li 表示第 i 种商品的进口量;Ei 表示第 i 种商品的出口量;EPi 表示第 i 种消费品的平均生产能力;EQi 表示第 i 种消费品的当量因子;

N 表示总人口。

(2)生态承载力

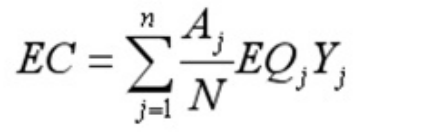

在生态承载力或生物承载力的计算中,由于不同国家或地区的资源禀赋不同,

不仅单位面积的耕地、草地、林地、建设用地、水域等生态生产能力差异很大,而且同一类型生物生产面积的单位面积生态生产力也有很大差异。因此,不同国家或地区在实际生产中类似生物的土地面积不能直接对比,需要对不同类型的面积进行调整。不同国家或地区某类生物生产面积与世界平均产量的差异可以用“产量因子”来表示。某一国家或地区某类土地的产量因子是其在世界平均生产力与该类土地平均生产力的比值,例如耕地产量因子取 1.66,表示该耕地的生物生产力是世界平均耕地产量水平的 1.66 倍。将现有的耕地、牧场、森林、建设用地、水域等实际面积乘以相应的当地均衡因子和产量因子,就可以得到具有世界平均生产能力的世界平均生态承载力的生态空间。同时,出于谨慎考虑,在计算生态承载力时应扣除 12%的生物多样性保护区。公式为:

(3)生态余量计算

生态承载力是指生态足迹减去生态赤字后的剩余量。当生态承载力大于生态足迹时,就会产生生态盈余,此时的生态承载力等于生态赤字减去生态足迹。当区域人口负荷超过生态承载能力时,即出现生态赤字——这意味着该地区或外部输入的资源无法通过消耗自然资本来弥补收入流以维持当前消费水平。这两种情况都表明区域发展模式处于相对不可持续状态,其不可持续程度可通过生态赤字衡量。相反,当生态承载力足以支撑人口负荷时,区域经济收入将超过人口对自然资本的需求,此时自然资本总量可能增加,生态承载力有望随着消费模式的相对可持续性提升而扩大,其可持续性则通过生态盈余来衡量。

公式为:

ES/ED=EC-EF

其中:ES 代表生态盈余;ED 代表生态赤字。

如果区域生态系统能够承受生产性资源消耗和消费废弃物的总面积,即出现生态盈余,生态环境将能够持续健康发展;相反,如果出现生态赤字,该区域的生态环境则处于相对不可持续状态;当人类活动对生态环境的影响超过其最大承载极限时,生态环境将濒临崩溃。

2. 四个典型城市的生态足迹分析

2.1 辽宁省阜新市生态足迹分析

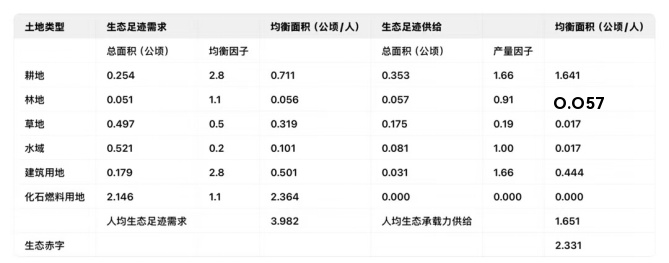

通过计算阜新市 1996 年和 2004 年的生物资源账户、能源账户以及资源产出账户等得出生态足迹,并结合生物生产性土地面积,总结出阜新市 1996 年和 2004 年的生态足迹情况(见表 1 和表 2)。

表 1 1996 年阜新市生态足迹计算汇总表

表2阜新市2001年生态足迹计算汇总表

从以上两个表格可以看出,阜新市1996年人均生态足迹为3.763公顷,人均生态承载力为1.683公顷,人均生态赤字为2.080公顷;2001年阜新市人均生态足迹为3.982公顷,人均生态承载力为1.876公顷,人均生态赤字为2.331公顷。1996 - 2001年,生态赤字从2.080公顷增加到2.331公顷,增加了0.251公顷,仍处于不可持续状态。生态赤字的存在表明,阜新市人口的消费需求超过了自然生态系统的再生能力,反映出其生产生活强度超过了生态系统的承载能力,区域生态系统受到人类过度开发和压力。这显示出阜新市生态环境逐渐恶化,可持续发展形势不容乐观。

2.2 安徽省淮南市生态足迹分析

通过对2004年各类生物资源账户、能源账户和资源等生态足迹产出账户的计算,并结合2004年生物生产性土地面积,得出2002年生态足迹汇总情况(见表3)。

表3 淮南市1996年生态足迹计算汇总表

表3数据显示,2004年淮南市的生态足迹为12.4975公顷/单位生态承载力,其生态赤字达0.2785公顷/单位,相当于生态承载力的45倍。这种无法维持淮南市生态系统的生态赤字现象,将导致城市生态消费持续加剧,“高需求低供给”的生态足迹需求进一步攀升。生态足迹增长对化石燃料等资源的需求激增,以及林地生物生产对生态承载力的依赖,加之生态赤字扩大引发的供应严重短缺问题。因此,当地需通过存量自然资源消费来弥补生态承载力的不足。

从淮南市2002年人均生态足迹需求结构来看,化石燃料需求中,土地空间占总需求空间的82.8%,而化石燃料的主要消费者是煤炭土地,占能源需求足迹的54.8%,而煤炭资源量的产出量占煤炭总量的61.7%。这种煤基结构的消耗和输出是造成环境污染的重要生态原因。这表明淮安的生态赤字是由于过度开发自然资源造成的,另一方面也表明资源型城市资源可持续发展的大量产出制约。2004年,从生态承载力结构看,0.2898占地面积达到生态空间hm2//总供给面积,占总供给面积的90.56%。此外,保留但未利用12%的生态陆地空间的生物多样性,表明该地区供应的生态空间属于单一类型。大量的土地资源为资源型城市的转型提供了充足的空间,应该说这是淮南市产业多元化的优势所在。

2.3河北省鹤壁市生态足迹分析

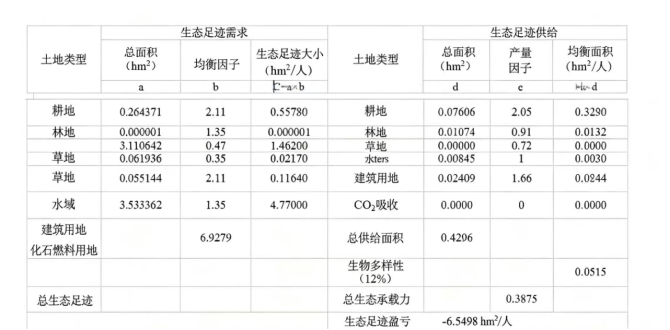

通过多种生物资源、能源消耗和资源产出的生态足迹计算,结合2002年的生物生产性土地面积,对2002年鹤壁市进行如下生态足迹的总结,见表4。

表4河北省2002年生态足迹计算汇总表

根据表4数据显示,2002年鹤壁市生态足迹规模为6.9279公顷/人,生态承载力为0.3781公顷/人,生态赤字达6.5498公顷/人。其生态足迹是生态承载力的17.3倍。生态赤字的出现表明,生态经济体系已突破生态承载力的临界值。通过上述生态足迹测算可知,作为资源型城市,鹤壁市的经济主要依赖矿产资源出口,仅靠消耗本地自然资源储备来弥补生态容量不足。当前鹤壁市尚未实现可持续发展。

根据2002年河北省的人均生态足迹需求结构分析,化石燃料需求与土地资源需求合计占总需求的68.9%。其中煤炭作为主要化石燃料消耗品,其能源需求占比达73.8%,而煤炭资源的消耗量更是占总量的74.6%。这种以煤炭为主体的消费结构与生产模式,不仅加剧了生态赤字和环境污染问题,更凸显出资源型城市在可持续发展道路上面临的双重困境——一方面因过度开发导致生态赤字,另一方面又受限于资源供给总量。

2002年鹤壁市生态承载力结构分析显示,该市土地占有率为0.3290公顷/人,占for76.6%of总供给面积。尽管有12%的生态用地被人类强制占用,但这些区域仍能维持单一生态类型的空间供给。对于资源型城市转型而言,土地资源的供给量提供了广阔空间。需要指出的是,工业发展对鹤壁市具有显著优势,其多元化发展特性尤为突出。

2.4湖北省武安市生态足迹分析

2.4河北省武安生态足迹分析 武安的生态足迹由两部分组成,即生物资源消耗和能源消耗。吴安作为内陆经济单元,贸易额相对较小,部分进出口可以在一定程度上抵消,在计算生态足迹时非常小,因此本文不调整进出口贸易。生物资源的消耗可以转化为耕地、草地、水域和林地;能源消耗可以转化成化石能源和建筑用地。2005年武安人均生态足迹需求结构中,仅化石能源对空间和农田的需求占总空间需求的97.31%。其中,太空化石能源需求占太空总需求的55.33%,而化石燃料的主要消耗者是原煤和焦炭的土地,占能源需求足迹的83.54%。这种以煤炭消费和产出为主的结构、人均生态足迹需求的增加是武安市生态环境污染的主要原因。对空间用地的总需求为41.98%,猪肉的主要消费需求占生物资源空间的71.21%。猪肉生产之所以如此多,主要是近年来武安产业结构的调整和市场需求,并在一定程度上增加了对耕地的需求。

武安市生态足迹与生态承载力计算结果见表5。 表5为2005年武安市生态足迹计算汇总表

结果表明,武安的生态足迹远大于生态承载力,约为 11 倍,净生物多样性保护供给面积占比为 12%。武安人均生态赤字为 6.39764 公顷/人,远高于全国的 0.8829 公顷/人和河北的 1.0676 公顷/人。生态赤字的最大来源分别是化石能源用地和耕地,分别为 3.84449 公顷/人和 2.59832 公顷/人,这表明化石能源和耕地的供给远低于需求;其次是草地。生态盈余主要体现在林地和建设用地,水域的生态供需基本平衡。武安对能源的高度依赖是造成严重生态赤字的主要原因,数据显示该地区人类对自然资源的需求面积远远超出了其供给能力,这不利于该地区的可持续发展。不合理的资源利用结构将导致该地区在一定时期内出现资源枯竭。

3、资源型城市的可持续发展对策

3.1资源型城市可持续发展之路

在资源开发过程中,科学合理地制定宏观调控与指导方针(例如科学发展观),始终以资源型企业发展为导向,通过特定资源政策法规引导部分具有意识形态倾向性的企业实现可持续发展。引导合理化的资源型企业依法探索、开发资源,大力推广资源节约与环保理念,进一步强化矿产资源的开发利用,明确重要矿产资源管理中探矿权和采矿权的制度架构。同时加强政府政策指导与监管措施,确保相关条款得到落实。

规范采矿秩序、营造平稳有序的环境,直接关系到矿业开采的规范化运作和健康发展。我们需要进一步完善《矿产资源法》及相关法律法规的实施与执行,全面落实矿产资源保护与节约措施,坚决杜绝资源浪费和生态环境破坏加剧的现象。同时要加强对资源型企业“三废(废水、废气、废渣)”治理、“三化(污染、污染、污染)”治理及完成指标的监测工作,强化管理措施,提升矿产资源利用效率。

3.2资源型城市环境方式的可持续发展

大力推进绿色矿业城镇战略,树立环境即生产力的新理念,保护资源型城市的生态环境。旨在加强矿产资源开发与环境保护工作,在实施过程中建立环境监测与管理的全流程资源开发机制。具体措施包括:第一,制定矿业环保法规以保护采矿环境;第二,坚持“谁开发谁保护、谁污染谁治理、谁破坏谁修复”原则,推进生态保护与修复方案建设,培育市场化环保产业,鼓励矿产资源开发促进废料最小化和清洁生产技术应用;第三,发展矿产资源开发并实施环境补偿费、土地复垦保证金政策,降低矿产资源开发的环境成本;第四,积极推广矿山“三废”资源利用及矿产开采对周边环境影响的治理工作;第五,从矿产勘探、开发、利用到环境保护的全过程实施环境管理,推动矿产资源开发与利用,最大限度减少对环境的损害。

发展绿色矿业、建设矿业城市以实现循环经济,是实现可持续发展的重要途径。以“减量化、再利用、资源化”为指导原则,推动道路建设的和谐发展,逐步从“高开采、低使用、高排放”模式转向“低开采、高使用、低排放”的发展模式。例如,武安石门矿区西区不仅改善了因采矿造成的环境污染,提升了土地利用效率,还带动了第三产业和区域旅游业的发展,在一定程度上解决了自身存在的生态问题,有效缓解了生态赤字。

3.3资源型城市经济可持续发展

随着经济水平的提升,通过大幅增加地质勘探的有效投资,提高城市矿产资源的后备储量,从而促进可持续发展。该战略实施路径包括:一是构建多元化的矿产资源地质勘探投资体系。通过改善矿业城市投资环境,吸引国际矿业资本,开拓新勘探渠道。除政府投资外,允许私营和外资参与矿产资源的勘探开发。二是通过政策支持鼓励矿业公司进入资本市场,如股权融资或发行债券筹集资金,实现矿业可持续发展。三是建立集约化系统,促进矿产资源的开发利用。

矿产资源,经济发展,减少力量的使用。通过改革,重组和转型,建立一些国际竞争力的大矿业集团,参与国际竞争,分享全球资源成果。应坚决关闭那些浪费资源,破坏环境和安全无保障的小型矿山。

我国矿业城镇普遍面临单一产业结构的问题,当地经济对矿产资源产业的依赖度极高。这种过度依赖导致城市难以实现可持续发展的长期发展。矿业城市应当推进经济结构调整,在发展矿业的同时,重点培养非矿业产业,逐步优化产业结构,推动产业多元化发展。

3.4资源型城市社会方式的可持续发展

资源型城市作为劳动密集型产业聚集地,其工业工人高度集中。建立健全的社会保障体系是维护这些城市社会稳定的关键所在。通过积极转移过剩产能、加强岗前职业培训、帮助下岗人员实现再就业、解决企业历史遗留问题、保护资源枯竭企业平稳退出等措施,确保社会和谐稳定。当资源枯竭或濒临枯竭时,各级人民政府应支持实施专项政策,帮助解决因企业倒闭、失业、劳资矛盾突出等问题导致的矿区枯竭与经济衰退。对于资源枯竭或濒临枯竭的地区,各级政府应采取定向扶持政策,积极促进政策落实,帮助解决因经济衰退导致的企业破产、矿区枯竭、伐木作业引发的工人失业等突出问题。

3.5资源城市科技发展方式的可持续性

资源型城市是工业结构畸形化的典型特征,最显著的表现是产业结构水平低下、第二产业占比过高、整体技术水平不高、能源消耗大、产品性能差且附加值低、缺乏市场竞争力。要实现可持续发展并实际应用先进技术,一方面需要依靠资源优势推动产业升级,使转移至产业发展的资源依赖科技进步,优化产品结构和产业结构层次,通过优化升级提升资源型产业的运营模式,促进高质量、高效益、高效能、清洁化、安全化及综合利用的格局;另一方面必须依托科技力量培育新兴产业,完善资源型城市的产业结构,逐步实现产业结构合理化。创新模式的选择可采取模仿创新、合作创新、自主创新等方式,同时在创新路径选择上保持灵活务实的态度。

参考文献

[1]Wackernagel M.道路可持续性分析必须包括生物物理评估[J].Econ-nmics,1999(29):13-15.

[2]瓦克纳格尔·M、奥尼斯托·BelloP等.《基于生态足迹概念的国家自然资本核算》[J].生态学与经济学[J].1999(29):75-390. [3]马蒂斯、瓦克纳格尔、奥尼斯托、贝洛P、利纳雷斯AC等,《国家生态足迹:他们消耗了多少自然?他们拥有多少自然?》,[M].哥斯达黎加:地球委员会,1997.

[4]杨开忠,杨勇.生态足迹分析理论与方法[J].地球科学进展,2000(6):630~636

[5]李立峰、程胜奎.生态足迹:可持续发展新指标的衡量[J].自然资源杂志.2000(4):375~382.

[6]张志强、徐忠民、陈国东.生态足迹与计算机模型的概念[J].生态经济学,2000,(10):8-10.

[7]陶再普.生态背包与生态足迹:可持续发展重量和面积的概念[M].北京:经济科学出版社,2003,11:161,169.